2013年03月27日

久しぶりに現実の事を書きます。

現実の事は同じようなことを繰り返し書きますので、興味がない人や飽きた人は読まないで下さい。

人それぞれに大切な存在があるかと思います。

そこには特別な感情が存在し、自分を構成する「何か」が在るのだと考えます。

そこでいつものように色々と考えてみました。

まず、糸魚川にとって大切な存在は何でしょうか?

多分、まちとしては「観光地という存在」にする(戻して行く)事を望んでいるのだと思います。

糸魚川が観光地として成り立つ為に、最も必要となる存在…、それは「フリーのお客さん」です。

フリーのお客さん無しでは、どれだけ団体客を回しても「借金の利子を払い続ける」だけで終わります。

理由は簡単で、利益が低く、その為にサービスが劣化し、結果的にリピーターが生まれないからです。

やがて団体客の食事はジャンクフード化し、時間に縛られる事で観光としての自由も無く、せっかくの糸魚川の良さは伝わらないでしょう。(既得権益にどっぷり浸かったルートだし…)

ここで認識する必要があるのは、フリーのお客さんは「別格」だという事です。

きっと差別とか言われるかもしれませんが、一緒にできるわけが無いんです。

自ら糸魚川に訪れ、観光し、宿泊し、ヒスイも購入する。

今の世の中で考えれば「絶滅危惧種」と言っても過言ではない気がします。

こういった人達がお金を有益に使ってくれるのですから、お抱え運転手なみのサービスをしても良いように思えます。

これを実践しているのは、個人規模の民宿やペンションで、その人達はお客さんに正面から向き合っています。

もっと、こういった人達から学ぶべきだと思うのですが…。

公僕は税金で生きてるから見栄を求めるのは分かりますが、見た目が派手な団体客だけでは観光地として成り立つ事は不可能です。(バブルの時期ですら不可能だったのですから…)

外に向けてのパフォーマンスだとしても、もう騙される時代じゃないです。

フリーのお客さん在って、初めて観光が成り立ちます。

(団体を入口として考えているのでしょうが、今のツアーでは引き金にすらならない)

これはどんな商売でも同じ基本であって、私の仕事で当てはめると「卸」が団体に当たります。(ようするに団体客=卸業者ですね)

これを続けてしまうと、一時的にはお金は入ってきますが、時が経つほど自分の首を絞める事になっていきます。

守るべき存在が何なのか、これを理解していないと志を繋げていく事など不可能です。

では他に方法がない場合で、条件の悪い卸をせずに「どうやって乗り越えるか」と言うと、別の仕事をすれば良いのです。

私の協力者の人達も、別の仕事をしながら創作活動をしています。

人によっては「趣味の領域」として馬鹿にするでしょうが、結果的に「価格の破壊」も「志の劣化」も起きません。

創作とは「ある程度の安定」があれば行えて、作品を生み出す事が可能です。

ハッキリ言って、よっぽど趣味の人達の方がモラルがあります。(無い連中もいますが…)

逆に「この仕事一本で生きる」と言うのは格好良いですが、執着するあまり「背に腹はかえられない」って状態になり、何を守って行くのかさえ分からなくなって行きます。

現在はそういった「担い手モドキ」が多く、ヒスイの領域が壊れている理由もそこにあります。(これが消耗品である場合は、執着して大量消費に向かうのは仕方がない事なのでしょうが)

この領域が一生の仕事として成り立っていたのは、遥か昔の事なのでしょう。

現代のシステムでは「共有できない個体能力」は僻みや嫉妬しか生み出さないようです。(日本のスポーツの現状を見れば一目瞭然、先進国で一番支援していない国ですから)

なので「見せ物」として共有する事が、多勢に対する唯一の方法となるのでしょう。

しっかし年金で生きてる暇な爺さん達が、望んで値を壊しているのは理解不能ですね…。

もしかしたら「大切な存在が最初から無い者達」なのかもしれません。(あるいは諦めたのか…)

そしてそれに寄生する初老…、これが繰り返されていくのでしょうか…。

糸魚川はジオパークじゃなくて、ジジパークとなっている気が…。(ちゃんとした年輩者もいますけどね)

ちなみに、この仕事をしていると暇な爺さんの話し相手をする事があります。

そこで始まるのが「昔は良い時代だった」という昔話、そして武勇伝…。(正直、紀元前の話ですか?と思わずツッコンでしまう…)

ヒスイにおいて糸魚川はこのまま「卸問屋の末端」という扱いで良いのだろうか?

糸魚川は「外から逃げてきた者」や「逃げ帰ってきた者」そういった中での乞食〜乞食予備軍がヒスイを扱う事を放置してきすぎたんだと思います。(昔は必要悪だったんでしょうが、もう現在では容認されない)

若干「あぶく銭で育った二代目の生業」って現状もありますけど…。(あと爺さん達の暇つぶしも…)

糸魚川ヒスイって「そいった者達の滑り止め」なのでしょうか?

そういった者たちに消費される為に在るのでしょうか?

ジオパークによりヒスイの管理を強化するのは良いですが、同時に人の管理も強化すべきなのでは?

もう「誰がそうなのか」が分かっているんだから…。(盗掘で警察に何度も捕まっている者もいるんだし)

後は新たな「外から逃げてくる者・逃げ帰ってきた者」を把握して、ヒスイに近づけなければ良いだけのように思えます。

市場が濾過された為、そういった若者が新規で現れる事は少ないでしょうが、団塊の世代はやりかねない。

糸魚川市は福利厚生が充実しているそうで「外から逃げて住み着く者がいるので困っている」と、糸魚川市民も言っています。(一般移住者では無く、殆どが市民として税金を納めていない者達)

こういう人達は、元の国(県)へ強制送還するのが得策でしょうね。

この人達は「弱者」でも無いし「ホームレス」でもありあせん。(乞食とホームレスは違う)

全てが「モドキ」であり、必要最低限である「束縛」からも逃げている者達です。

お金を必要とするなら「束縛」に向かう必要があって、皆が羨む「自由」だけで生きていけるほど、この世界は単純ではありませんよ。

念の為に書きますが、何も団体客や卸業が悪と言うわけではなく、バランスが大事で「主力とすると破滅する」って事です。

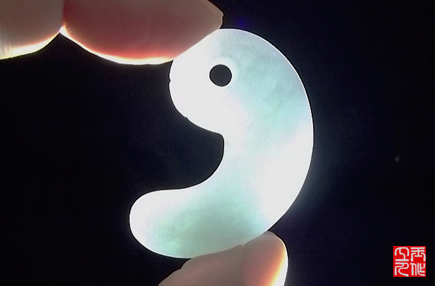

消費していく存在では無いので、一つ一つを大切にする事が絶対条件となります。(ヒスイのような存在を大勢と共有した場合、価値は薄まり物だけが消費されていきます)

糸魚川を観光地としたいのなら、過剰に団体客に頼らず、個々の旅行者に「いかに訪れてもらえるか」を考えた方が良いかと思います。

ちなみに宣伝する側が「明確な糸魚川の魅力」を認識していないと、ガキの使いで終わります。

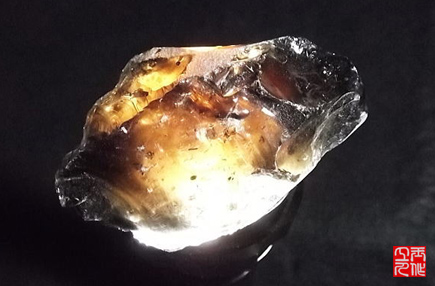

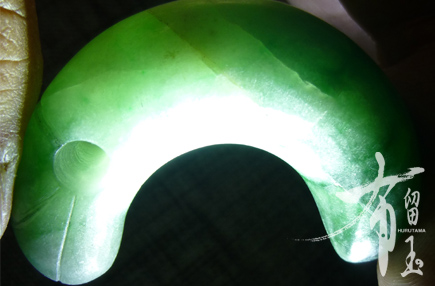

間違いなく言える事は「ヒスイが絶対的な魅力」って事で、後は付録みたいなものです。

ゆるキャラとかに力を入れるのも良いですが、そもそもに「特色のないまちの苦肉の策」なんだから、糸魚川は王道であるヒスイをちゃんと高めていく必要があります。

しかし規模が大きすぎると、どうにも成らない事もあるんですよね…。(現在の観光地が成り立たない理由は、幾つもの要因が重複していて複雑になりすぎてる)

今更どうにもならない…、そんな現実は今の日本(世界)には山ほど在りますし。

糸魚川市に出来なければ誰かがやるしかない…。

ヒスイを最小限の消費で済ませ、劣化させず、古代人の価値観をそのまま創作で体現しうる存在…、そういう人が一つの時代に多く生まれ活動したのなら、全世界に誇れる日本の古代文化を示せるのかもしれません。

そうすれば、同時に糸魚川へ訪れる人も増えるのだと思います。(待ってられないでしょうけどね…)

今回の結論は「自分が認めた存在くらい、最後まで支えてみせろ」って事になりますね。(ちょっと話がまとまってない気が…)

男は「30歳にして立つ」と言い、「40歳で迷わず」と言います。

40歳になるまでに、迷わない生き方を完成させなくてはなりません。(40歳は初老だし)

最近考えるのですが「価格競争」って何を競っているのでしょうか?

文字道理に考えれば価格を競っているのでしょうが、競争というのだから勝敗があるはずです。

で…、何をもって勝ちなのでしょうか?

安く売るのが勝ちなのか、高く売るのが勝ちなのか、適正価格で売るのが勝ちなのか…。(歴史あるオークションとは明らかに違う)

売る側と売る側の競争なのか、売る側と買う側の競争なのか…。

純利益を多く出せる売り方が勝ちなのだとすると、仕入れを限りなくゼロに近くする必要があります。

そうなったら「拾ったものをそのまま売る乞食商売」が勝ちになるのでしょうか?

人を奴隷として働かせ、稼ぐ商売が勝ちになるのでしょうか?

どんな売り方をしても利益が出れば勝ちなのでしょうか?

競争というからには明確な基準(ルール)があるはず、もし無いのならこれはもう、競争という名で隠した「ただの呪い」ですね。

何でもかんでも競争という文字を付けて、正当化しないでもらいたい。