多くの人の“大切なわたしのかけら”となることを願いまして…

collaborate

作品カテゴリ一覧

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

|

ホーム |

作者の思考

作者の思考

作者の思考:852件

素朴な疑問

作品紹介

河川モニターの返答

作品紹介

作品紹介

少子化の実態を考える

作品紹介

作品紹介

河川モニター

作品紹介

約束の地に

作品紹介

河川モニターの返答

作品紹介

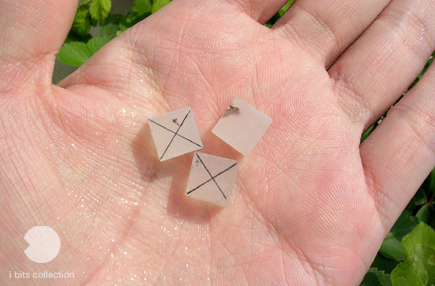

お守りの原点

モニター活動

作品紹介

奴奈川の勾玉

丸玉の制作

競争と闘争

|

ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス