2015年10月27日

糸魚川で行われる「小規模だけと大切な催し」を見てきました。

ちなみにB級グルメは大勢の人が集まって賑やかでしたが、個人的には興味がありま

せんでした(笑)

心の琴線に触れる事も無く、消費の在り方を見せつけられるだけ…。

基本的に、あれを続けていくしか成り立たない領域、人口を増やそうとする根源がこ

こに在るのが解ります。(個人的に人混みが嫌いだし、並んでまで買いたくないんで

すよね(笑))

後、このイベントで6万人が来たと市は言っていますが、ハッキリ言って在り得ない(笑)

糸魚川の人口を超えた人が二日間で来るはずないし、実際に見て来たので冗談にしか聞こえません。

テレビにしろ、イベントにしろ、糸魚川はハッタリが過ぎる。

この性質は、病気としか言いようがないですね(笑)

なのでもっと小規模で、何かしら共感できるイベントを探してみました。

とりあえずは土日にイベントが重なっている事が多いので、興味が惹かれる名称のイ

ベントを選びました。

今回は「不動の滝」で行われる祭りと、大所の「木地屋の里」で行われる祭りの感想

を書きます。

残念ながら不動の滝の祭りは、天候不良で中止になったようです。(前日にやったと

かでは無いと思います)

前日の昼間の天気は良かったのですが、次第に天気は崩れて行きました。

この日は、朝から雨が降ったようなので中止になったのでしょう…。

入口の幕だけが残り、より残念さが伝わってきます。

午前中は曇りだったので訪れていた人もいましたが、午後は大荒れになったので中止

は良い判断だったと思います。

不動池や不動滝を見る限り、濁ってもいないし水量も多くありません。

これは「雨が降り続いたと」言うよりは、急激に天気が変化した事を示しています。

運が悪かったと納得して、来年に期待します。(こんな天気でも不動滝では癒されま

す)

数日後の木地屋の里の祭りに期待して、この日は青海側から下りて途中の雄大な景色

を堪能しました。(10月11日でしたが、ここでもセミが鳴いていた)

木地屋の里は「木地屋」と言う名称と、祭りの名が「きのこ祭り」であったので興味

がありました。(職人にも、キノコにも興味があるわけです(笑))

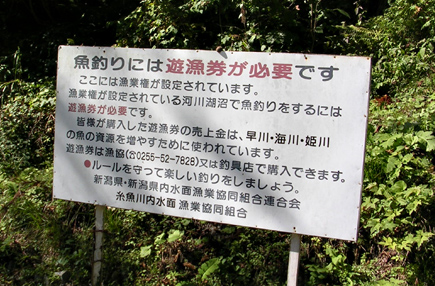

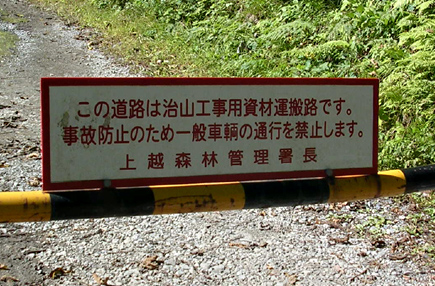

一度も行った事が無かったのですが、大所の場所は知っていたので姫川温泉へ向かい、

そこから大網とは逆の山へ上がって行きました。

なかなかの山道、でもちゃんと整備されているので驚きます。

ここで暮らしている人達の苦労や、離れないだけの魅力を少しでも感じられたらと思

い向かいます。

しばらく進んで行くと、立派な建物が見えてきました。(住人の古民家も立派でした

が(笑))

始まったと同時に到着しましたが、既に駐車場は車でいっぱいでした。(でも過剰な

多さでは無い)

なんとか駐車して、祭りの雰囲気を楽しみます。

周りは、のどかな景色で紅葉も見られます。

小滝や不動滝とは違った「かつて私には身近だった景色」で、郷愁を誘う心を祝福す

るような清々しい秋晴れでした。(秋晴れと言うよりも、夏日に近い気温でしたが

(笑))

立派な建物の横では、お爺さんがイワナを焼いていました。

炭火でじっくりと焼いていて、とても美味しそうでしたが、この時点で予約でいっぱ

いとなり「もうイワナが無い」と困っていました。(隣で売っていたナメコも、すぐ

に完売しました(笑))

なんかとても良い規模、商売じゃないから仕入も少ないし、炭火だから回転も悪いで

す。

でもそれを改善する為に欲を出されると、こういった場では興醒めします。

イワナは他でも食べられますし、キノコ汁もあるので問題ないです。(要は、お爺さ

んのペースでやれば良い訳です)

きのこ祭りとなっていますが、いろんな種類のキノコを販売しているのでは無いよう

です。

主にナメコ汁や蕎麦がメインで、蕎麦は建物内の食堂で食べる事ができます。(手打

ちで旨かった!)

思っていたよりも立派な造りで、清潔感が伝わってくる施設でした。

お土産を販売している売店もあります。(レジのお姉さんに許可を得て撮影しました)

ここで売られていた木の台に興味を持ち、後に作った人に会いに行きました。(その

話は後日)

外には小さな釣り堀があり、何人かのお客さんが釣りを楽しんでいました。

ここで養殖しているのではありませんが、立派なイワナが泳いでいます。

競いながら楽しんでいる人の中で、6匹のイワナを釣った人の網を見せてもらいまし

た。

10匹で2,000円らしく、関係者に話を聞いたら「イワナ1匹の原価が200円だから儲け

がない」って言っていました(笑)

これは商売では無く、イベントとして楽しむための遊びのようです。(ちなみに、こ

こで釣ったイワナを食堂で調理してもらう事は出来ないようです)

木地屋の里の隣には、同じく立派な建物があります。

ここは資料館で、何故ここが木地屋の里なのかが解る資料が展示してあります。

入場料は必用ですが案内なども受けられるので一度は見た方が良いでしょう。

当然ながら内観は撮影できませんので、私の感想を書きたいと思います。

間違いなく言える事は私にとって、このイベントに来て出会えた「最も大切なカケラ」

だったと言う事です。(かつての本物の職人との出会いでした)

恐らく普通の人が見ても「古いだけの家や道具」ってだけなのだと思います。

木地にも興味が無ければ全く面白くない空間なのでしょうが、私からすれば「作り手

の全てが詰まっている空間」となります。

この使い込まれた道具たち、これは普及の為に存在しているのでは無く、一つの目的

の為に特化した存在であり、その道具すらも自分達で作っていた事がよく解ります。

(よって壊れる事を目的としていない)

私とは作るものは違いますが本質は同じ、でも基本となる力量(生きる労力含む)が

桁違いで、先人の偉大さにひれ伏します(笑)

改めて理解しましたが、この時代の職人とは「普段、自分達の生活で使う道具を作り

ながらも、販売する作品を作っていた」って事で、総合的な創作力が比べものになり

ません。

また、ここでは木地だけで終わらず漆塗りまでの行程を行っていたのだそうです。

その為の道具も揃っていて、これを見ると物づくりの原点を再認識します。(森を疲

弊させないよう、定期的に制作地域を移動してもいたようです)

しかし最も重要な支えは妻(女性)であったようで、道具の揃わない時期では女性が

寝ずに漆器の管理をしていたとの事でした。(その他の行程も補佐していた)

なので嫁をもらう際は素人では無く同じ木地屋の家の女性を求めた結果、それを繰り

返して血が濃くなり過ぎた事の弊害もあったようです。

家の内観自体は、作られた漆器の優美さとは違い無骨さが身染み出ていて、それが逆

に渋さを感じさせます。

とにかく家の造りなどを見ると「自然に自分を適応させてきた」って事が解り、現代

とは逆の生き方を選んでいたのが解ります。(自然に合わせ、家に合わせ、仕事に合

わせ、人間が適応するって感じです)

それに、古い道具を見ると現代の機械の基礎が見られるので面白いです。

漆器をゆっくりと回して乾かす道具も、滑車とゼンマイ仕掛けで回していて、ゆっく

り回す為にちゃんと工夫がされていました。

残念ながら現在では木地屋は存在していませんが、その子孫が先祖の宝を守っていま

す。

今回はとても勉強になりました。

実はこの資料館を見ずに帰ろうとしていた時に、偶然に知人と出会い、その人の紹介

と説明で案内してもらいました。

見て来て良かったです…、しかも国指定の重要文化財だったようで、この施設自体が

立派な理由がこれで解りました(笑)

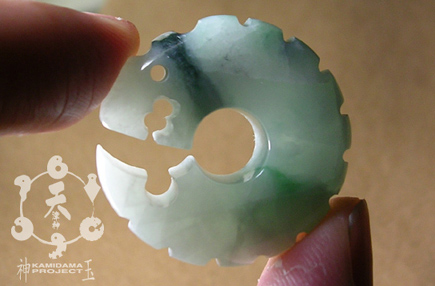

そして痛感した事は、糸魚川でのヒスイには「歴史は在っても伝統が無い」って言う

欠点です。

この里のような深みが自然には在っても、人の技(生き様)に無い…、この致命的な

欠陥を補う存在がどうしても必用となります…。(ヒスイは、道具では無い事が幸い

しているとも言える)

古きを訪ねれば、いろいろな事に気づかされます。

こういう遺産は是非、未来へ残してもらいたいです!

生活の原点、作り手の原点、ここに来れば私は先人達と何度でも対話が出来るのでしょ

う。

壁と認識すれば絶対に越えられませんが、学ぶべき存在と認識すれば死ぬまで学んで

行けます。

また一つ心の故郷が増えました!、今度はイベントが無い時にも遊びに行こうと思い

ます。(今年は11月3日まで営業しているそうです)

久しぶりに良い出会いがありました!

不動滝の祭りが不発に終わった事で、より楽しめたのかもしれませんね(笑)

満足して山道を下りて平岩駅まで来た時に、ふと大網も想い出しました。

とりあえずは、お気に入りの足湯へ行き、誰もいない温泉を楽しみます(笑)

来年は、あそこで頑張っている若者たちについても書きたいと思います。

やっぱり小規模だけど大切なイベントってのは、間違い無く在るのだと解りとても満

足です!