2016年05月22日

このところ天気が良いので、宮崎海岸・押上海岸・青海川・勝山の海岸で遊びました。

夏のような日差しではありましたが、吹き抜ける風は涼しく最高でした。

まずは宮崎海岸(5/15)に行きました。

ここでは以前に良い思い出がありますので、期待して波打ち際を探します。

釣り人や石探しの人たちも数人いて、初夏のような海を楽しんでいました。

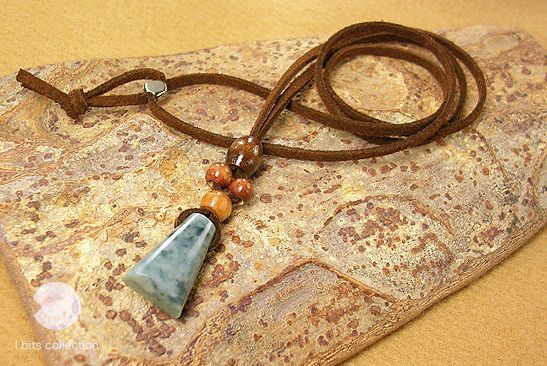

まず最初に綺麗なネフライトを発見。

色もくすみが少なく透明度も高いタイプです。

こういったタイプは乾いても艶やかで、滑らかな質感を失う事はありません。

個人的には、浅田飴の中身に似ていると思っています。(磨くと特に似ています(笑))

次はヒスイを発見。

レア度は標準の2って所ですが、ヒスイである事は間違いありません。

標石(標本となる石)としての美しさに欠けますが、磨けば飾石として楽しめそうです。(大きさも丁度良いし)

最後に、またまたネフライトを発見。

今度のは深い緑に染まっていて、最初のと同じくらい透明度があります。

このタイプは乾くと黒っぽくなるのが特徴で、浜に上がっていると頁岩や蛇紋岩と見間違える事もあります。(色を見ると間違えますが、形を見れば解りやすいかと思います)

この日の収穫は良質なネフライト2個、普通のヒスイ1個、小さな玉髄2個でした。

ここへ来る途中にヒスイを販売している店に寄って来た事もあり、探せる時間が限られましたが久々に宮崎海岸を楽しむ事ができました。

店を回って解った事は「まだまだ加工用のヒスイは残っている」って事で、特に焦る必用も無いでしょう(笑)

持ち主が変わったところでヒスイが消滅する訳でも無く、全国にバラ撒かれたのなら尚更どこに居ても入手できます。(お金があれば…)

殆どの業者(外の業者)の仕入は終わっており、今までに仕入れした以上のヒスイが安値で出てこなければ、新たに仕入れる事も無いかと思われます。

グレードだけに便乗した商売のアキレス腱は異常な程に脆く、未来へ繋げる意志も文化も無い事が良く解りました。

ジュエリーのように世界規模で完全な分業を確立して、先祖代々(集団)で稼がないと「一発当てる」なんて夢のまた夢なのでしょうね…。(でも今更、分業で成り上がれるのだろうか?)

まぁ、その者たちが選択した結果なので、受け入れて生きるしか無いのでしょう。

と、詰まらない現実の話はこれくらいにして、話を元に戻します(笑)

次の日(5/16)は押上海岸を楽しみます。

とても天気が良く海は細波となっていましたが、浜の環境はあまり良くありませんでした。(なだらかになっておらず、ヒスイが上がり難い環境でした)

しばらく探していると、大きなネフライトと出逢いました。

この質感でこの大きさは珍しいかと思います。

川にも大きな軟玉はありますが、発色と透明度が劣る軟玉が多いです。

これは色と石質が良く致命的なヒビも少ないので、加工するには理想的だと解ります。

いつの日か加工してみたいと思いますので、大切に保管しようと思います。

この後に、一通り歩いて出会えたのは左から玉髄・オンファス輝石・灰色ヒスイです。

玉髄は磨けば模様が出そうなので面白い、オンファス輝石は既に光沢が出ていますが更に磨いてピカピカにしたい、灰色ヒスイも磨いて飾石とすれば丸みのある姿が引き立つ、それぞれの石たちを様々な方法で活かしたい思います。(私なりに)

こんな感じで押上海岸での遊びを終えました。

少し気になる事は、ここは正式には糸魚川海岸としているようですが、名前の割に環境が整っていない気がします。(海岸としての環境が)

青海(須沢)のシーサイドパークや親不知ピアパークの方が何倍も海岸らしい…、旧糸魚川は海岸を捨てて道路を作ったので仕方ないのですが、海岸に糸魚川の名前を付けるならもっと整備した方が良い気がします。(更衣室とか、トイレとか…)

それか押上海岸のままにして、地方の小さな海岸と言う感じで在れば良いように思えます。

この中途半端さが糸魚川の悪い部分を象徴しているようで、どうもスッキリしません。

多分、地元で糸魚川海岸と言っても「どこそれ」って話になるかと思います。

また話が逸れたので戻します(笑)

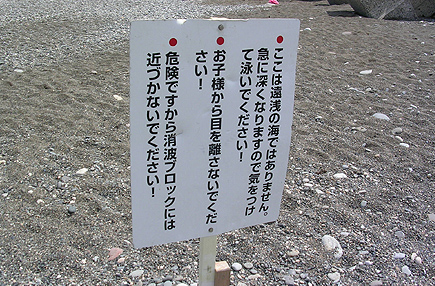

1日休憩をして、次(5/18)は青海川へ行きました。

画像は青海ヒスイ峡へ向かう途中の下流で撮影しました。

ここでの石拾いは禁止されていませんが、だからと言って石を破壊して良い訳ではありませんので注意して下さい。(どのこ川でも破壊は許されない)

青海川の方が水が多く感じられたのは気のせいなのだろうか…。(時期的なものか?)

川の水は澄みきっていて、指先がしびれる程に冷たかったです。

新緑に囲まれた景色は美しく、身体から力がみなぎってくるような感じがします。

これがマイナスイオンの力なのか!?、同じ人間に手をかざされて「温かい」とか「ピリピリ感じる」とかの明確でない不信な感覚よりも、神(自然)が一方的に発している力の方が明確に私の身体と魂を震わせます。

ここに来れば人間の戯言なんて吹き飛ぶのだろうなぁ…、と思いながら楽しみました(笑)

力がみなぎったので、今度は勝山の海岸へ向かいました。

ここは良質なヒスイが拾える事で有名ですが、私はあまり来た事がありません。

とりあえず、ちょっと急な階段を下りて海へ向かいます。

ちなみにこの階段、知っている人は解ると思いますが、行きは良いですが帰りは恐ろしいです。

高くて怖いとかの話では無く、歩き疲れた足にとっては苦行とも言える角度で上がって行かなくてはなりません。

もうただの筋トレ(笑)、30代前半なら苦にもならないのですが、鈍っている40歳間近の足には相当な負荷でした…。

間違いなく筋肉痛になるでしょう(笑)

ともあれ早速、海岸へ降りて波打ち際を歩きます。

最初の印象は「波が相当強いな…」でした。(いつも歩いている海岸より、かなり強めです)

ここの海底環境によるものなのでしょう、岩盤となっているらしいのでヒスイも上がりやすいのだそうです。

しかし歩けども歩けども見当たらない…、最終的に青海川まで到着してしまいました。

皆が言っている程には良い海岸ではないな…、と半ばスネながら歩いた道を戻りました(笑)

しかし苦行の階段(この時はまだ体験していない)を間近にした波打ち際で、不思議と輝く石を発見しました。(行きには無かった石です)

手に取るまでは半信半疑、手に取って良く見るとなかなか良いヒスイでした!

ここで気になった事は、海岸転石(ヒスイに限らず)の表面の艶がちょっと鈍い事です。

圧砕系なので多少は鈍くなるのは当然ですが、質の良い側面部分も少し粗いです。

そう言えば、ここで拾っている友人の転石も粗めのヒスイが多かったですね…。

良質の硬いヒスイでも、押上などで出逢うヒスイ転石と比べると滑らかさに欠けます。

これは、ここの波の強さと関係があるように思えます。

簡単に言えば「自然研磨が荒い」って事なのだと思います。

これはバレル(振動・回転の両方)と同じ原理なのでしょう。

そう考えると、ここでの転石の多くは「標石(標本になる石)には向かない事が多い」って事になります。(私の基準での話です)

よっぽど良質のヒスイならば強めの研磨にも耐えられるのでしょうが、一定のレベルから下はどうしても強くぶつかり合ってしまう事で滑らかさを損なってしまうのだと思われます。

なかなか奥が深いな…、海岸の環境でヒスイの表面の滑らかさも変わってくるんですね。

この場所では「それでも尚、艶やかに在るヒスイ転石」と出逢うのが最高の幸運となる気がします。(上級者が挑む海岸なのかな?)

とりあえず、今回に出逢ったヒスイも良いヒスイなので濡らして撮影してみました(笑)

濡らすと角閃石の部分も艶やかになるので綺麗に見えます。

これは転石のままよりは磨いた方が良いのかもしれません。(それか押上海岸に入れて、数年後に出逢うと言う奇跡を起こせるのなら試しても良いかも(笑))

レア度としては3.5〜4でも良いかと思いますが、転石としての姿がパサついているので磨けば飾石となり標石としての評価を失います。

要は加工を考えた場合は、表面の艶やかさは必用では無く石質や模様が良ければ問題無いわけです。

加工用にするか…、それとも撫で回して皮脂によって光沢を強調するか…。

なかなか難しいですが、時間はあるのでゆっくりと考えたいと思います(笑)

こんな感じで天気の良い数日を楽しみました。

端から見ると遊んでいるだけに見えるでしょう(遊んでいるのは事実です)が、創作活動において楽しむ事や感動する事は必要不可欠です。(前にも書きましたが)

制作だけならば毎日加工し続けるのでしょうが、創作はそれでは上達しません。

これは不思議な事なのですが職人の多くは錬磨で腕を上げますが、作家(って言う芸術家)の多くは楽しむ事で表現技法が上達します。

私が思うに、楽しむ事や感動する事で「脳と指先の繋がりが増す」のだと思います。

じゃなければ「錬磨しなくても腕が上がっていく」と言う事の説明が付かない気がします。

それとも一気に集中して制作するからなのだろうか…、いや職人だってその集中力は凄まじいものがありますので、そこまでの違いは無いはずです。

私には職人のような強靱な忍耐力は宿せませんが、過去と未来を繋ぐ創作力は宿しています。

成長の方法は違いますが、それぞれに楽しんでいる事には違わないように思えます。

要は「脳と指先の繋がりを増せば良い」って事であり、その方法は決まっていないのでしょう。

基本として、一定のレベルの錬磨は必用だし発想力も必要不可欠、それは絶対条件だと思います。

しかし、その後の高め方はそれぞれに違うのだと考えます。

私は私なりの高め方で創作活動を進めますが、それは独自では無く基本的に過去から繋がった本質(モデル)があるので、それから目を離さず未来へ進みたいと思います。(良い面も悪い面も学ぶ必用があります)

完全オリジナルと言えるのは魂だけ、それを原動力に繋がれた文化(ヒント)を理解して更に未来へと繋ぐ、これが「人の言う神に最も近い力である創作の王道」なのだと考えています。

それと同時に、現実の神々(自然)の前では「ただ、ひれ伏すのみ」って事を忘れずに生きなければなりません。(優しさだけなら精霊であり、神とは畏れを宿してこその存在ですから)