2015年11月27日

提出した河川モニターの返答をもらいましたので、お知らせします。

河口付近と小滝付近の返答です。

「河口付近の工事は河川敷の浸食を防ぐためのもので、上流の石公園付近から始めて

今年度で完了する予定です。異形ブロック(テトラなどの一般名称)は川底に並べて

浸食を防いだり、川をせき止めるによう並べて流れを緩やかにしたり、流れの方向を

変えたりするためのものです。現況の川床より深いところに設置するため、埋め戻し

た後は見えなくなってしまいますが、浸食が始まったときに機能するようになってい

ます。川原に山積みにした石は根小屋から採取してきたのもで、練り石積み(石を積

み上げてコンクリートで固める構造)の護岸の材料です。練り石積みの護岸はコンク

リートの護岸より耐久性に優れていますが、施工する職人さんと材料となる適当な大

きさの石が確保しにくくなっているため、今後出来なくなるかもしれません。

姫川橋は昭和9年から20年代までにつくられており、80年以上経過した老朽橋です。

今年の9月に橋を管理する県が5年に1度の大規模な点検を行いました。このとき、ひ

び割れを記録(印)したり、コンクリートのかけらが浮いて落下しそうな所をあらか

じめたたき落としたようです。写真の箇所はそういう箇所だと思います。欠けたとこ

ろを補修しても剥がれてしまう事が多いため、見た目は良くないですが、機能に問題

が生じない程度であれば補修を我慢しているのかもしれません。

今回は小滝川をかなり上流まで行かれたようで、こちらの管轄外のため差し障りの

無い範囲でのコメントをさせて頂きます。写真の施設は小滝公民館に隣接した施設で、

市に申請すれば誰でも使えるそうです。山菜・キノコの採取はその通りだと思います。

(一般的又は地元独自の暗黙のルールがあるかもしれませんね)

ヒスイ峡へのアクセスは林道入山線から遊歩道を通るルート(上流川と下流川)の

みとなっています。地形が急峻で有り、風化しやすい石灰岩が落石となって落ちてき

たり、地滑りがあったりして道路の維持が出来ないため、通行が出来ない所もあるよ

うです。小滝川沿いは急傾斜地崩壊危険地域に指定されており、写真のような土石流

の停止、流出土砂量の調整のための砂防堰堤を施工しているのだと思います。また、

釣りをする場合では遊魚券が必用ですが、地形が急峻なためヒスイ峡下流付近を遡っ

て行くことは難しそうです。

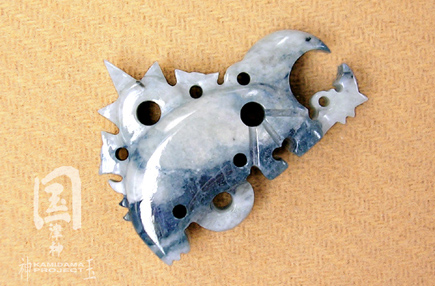

ヒスイと言えば、数年前にフォッサマグナミュージアムの協力で石のカタログ(下

敷き)を作成しています。これを片手に識別を試みたこともありますが、種類が多す

ぎて…。石が好きで姫川を訪れている人も多いと思います、そういう方は識別の知識

も豊富でむやみやたらと荒らすことは無いのですが、経験の浅い方が無茶をすること

が多いように思います。パトロール(当方管内)は行っていますが、看板の類もその

場所で情報を伝えるためには有効な手段と考えています。ただし、表示内容には非常

に気を使っています。(どうしても危険防止と環境が主となってしまいます)

姫川を地域の資源・財産として守り・活用していくなかで、堅い話がでることはあ

りますが、地域が良くなるために何が出来るかを考えています。」

との事でした。

去年も河口では、同じ様な工事をしていたように思えます。

まぁ、予定は未定なので伸びたのかもしれないし、去年とは別の仕事として受注して

いるのでしょう。

練り石積みの職人さんが確保できないのは、かなり致命的なように思えます。

糸魚川には無駄に土建屋が多いですが、必用とする人材を育成していないのは意味不

明ですね(笑)

糸魚川に限らず、狩猟採集が出来ない、農耕が出来ない、幻想空間すら楽しめない、

そんな「何も出来ない成長を奪われた者」で日本は溢れかえっています。

足し算しか出来ない馬鹿な旧石器人に任せていると、新たな生命の未来は食い尽くさ

れる事でしょう。

姫川橋もそうですが、糸魚川駅近くの歩道橋もかなり劣化して危険な状態が続いてい

ます。

しかも小学生の通学路にもなっているので、早急な対応が必用でしょう。

しかし小学校へ通う子供たちが減ってきている為、今の状態を維持するだけのようで

す。

財源が足りないのか、結局は自分達と同じ老けた連中の事か考えておらず、新しい命

の安全を犠牲にしてるのが現状です。(こんな事では少子化は防げない)

小滝川は管轄外なんですか…。

河川モニターと言うから、糸魚川の河川の事は全て知っているのだと思っていました。

結局、ハッキリした事が解らなかったので残念です。

でも公民館は申請すれば誰でも使えるとの事なので、一度はあそこで遊んでみたいで

す(笑)

小滝川沿いは急傾斜地崩壊危険地域に指定されているようですが、住民は大丈夫なの

だろうか?

最近ではミャンマーの人を一時的に住まわせて、職業の訓練や斡旋をする事業に取り

組んでいると聞いています。

ここでちょっと心配なのは、やはりヒスイの保護についての怪しい動きです。

今堤防の工事している業者かは解りませんが、最近でも大きなヒスイ原石を工事のつ

いでに掘り出して販売しようとした者が警察に通報されました。(地元の人に通報さ

れたようです)

そのヒスイは没収されフォッサマグナミュージアムの施設内に飾ってあるのですが、

既に切断された箇所もあり、底の部分が足りないとの話です。(既に売り払ってしまっ

たのだろうか?)

こういった事や、その事業の背後にはヒスイ業者が関わっている事から「人種を変え

ての盗掘」が気になります。(考えすぎなのかもね(笑))

もうここまでくると、どんな事があっても「糸魚川市が容認している事」となるので、

底を知る良い機会なのかもしれません。(結局は、こんな事を昔からず〜っと続けて

きたまちなので、世界基準の保護を求めても無理な話なのかも)

「石が好きで姫川を訪れている人は、識別の知識も豊富でむやみやたらと荒らすこと

は無い」と言うのは残念んがら全てでは無く、「そういう者だからこそ欲にまみれる」

と言う現実もあります。

そういった者は総じてバブル期に多く、「略奪こそが最大の利益」だと刷り込まれた

人達です。

良く言えば生物的、悪く言えば野蛮、やがて絶滅して行くであろう習性を持ったタイ

プではありますが、そうなるまでは新しい未来を喰い尽くしながら延命して行きます。

自分達は闘っている武者と思い込んでいるのでしょうが、端から見れば「ポンコツの

ブリキの木こり」です。

要はただの抜け殻、魂を得るために魔法使いでも探していろって話ですね(笑)

石と玉の見分け方が解れば、味噌と糞の見分け方も備わります。

更に人相学を学べば、顔を見ただけで「ある程度の特徴」を知る事ができます。

人それぞれに個性は違いますが、大まかなタイプは決まっていて、その範囲でのグレー

ドは間違いなく存在します。(生まれと育ちが大きく関わってくる)

もし「誰を優先するのか」を迫られる事が在ったなら、その基準を元に決めるしかな

いでしょう。

看板を立てるのも良いですが、根本的に「自然からすると人間の作る多くの物はゴミ」

と言う事実も認識する必用があります。

全ては教育にあり、教育が行き届く規模の人口であれば最小限の看板を作るだけで事

足ります。

理想なのは人が看板の役目を担うって事で、それぞれが教養を高める必用があるので

しょう。

減らなければ増やす事が出来ない、これはかつての「バランスのとれた世の習い」な

ので、世代間で喰い合い、男女間で喰い合うのが現代の社会となってしまっているよ

うです。

人間が言う今現在での「一般的な良い」と言う基準は消費でしか無く、地域を良くす

るには消費しまくる以外に無いです。(自分の生きている間に消費しまくる事が、生

物にとって良いの事なでしょうね(笑))

でも「豊かにする事」を考えれば、地域に伝統・文化を根付かせる事へ向かうので、

まずはそこから考えるのが理想なのではないでしょうか。(それが人として生きるっ

て事でしょう)

まずは算数(引き算)ができる人材を、育てる事が必用となります。(戦争ではなく

て)

それは即ち、自分で自分を成長させる事ができる者であり、間違いなく「何かを創る

側である」って事です。