2016年11月03日

今年も僅かとなりましたので、今後の事を考えてみました。(以前に書いた事と重複する話もありますが、再度考えてみました)

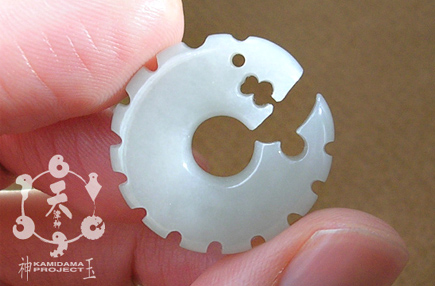

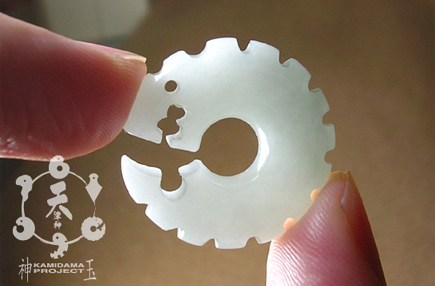

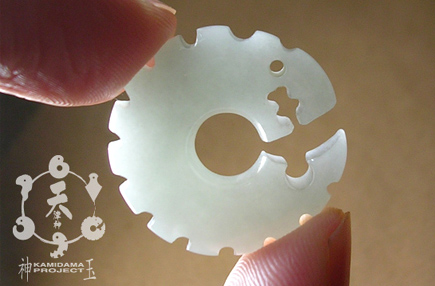

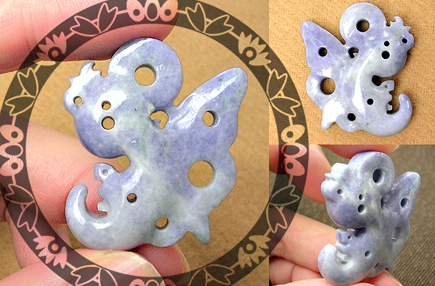

まずは自分自身の活動についてですが、これはそんなに難しい事では無く、今年に月読の新作と神玉シリーズ最後(現時点で)となる奴奈川姫を制作します。

制作した後は、異玉の新作や生玉の制作、そして神玉の品揃えを充実させて行きます。

国津神の品揃えも考える必用がありますが、そんなに急ぐ事も無いかと思っています。(もっと未来で行っても良い事かと)

とりあえず自身の創作活動はこんな感じ、やるべき事が限られている分、集中しやすいかと思います。

次は、「活用を担う施設」である糸魚川物産センターの再生です。

幸いな事に、やっと「産地表記」が書面にて各業者に義務付けられました。

これは多くのお客さんからの要望(と言うか当然の主張)によるものであり、外からの力で現状を変えた成果だと思います。

私がやろうとしたのが約10年前、それより前に社長がやろうとして断念、更にもっと前から言われていた事を考えると「産地表記するのに20年〜30年もかかった事」になりますね…。(もっと前からか?)

たかが産地を表記するだけでこの年月を浪費する…、どこまで狂った領域なのだろうか(笑)

なんであれ産地は表記される事となりましたが、表記したからと言って全てが信じられる訳でもありません。

何故ならば「自分の扱っている商品の産地を把握していない業者がいるから」ですね。

この領域では「作っていない者が販売するリスク」は大きく、更に糸魚川のヒスイの知識が無いと信用されないでしょう。

非破壊の分析でも、ある程度は産地を特定できますが100%では無いので、やはり業者の信用が判断の要となるでしょう。(玄人は、ある程度のレベルまで目視で判断が可能)

処理・非処理の分析は可能なので、産地に拘りは無いけどナチュラルのヒスイを求める方には、鑑別書を付けるのが良いでしょう。(業者と癒着していない鑑別施設の鑑別書を)

問題は物産センターの加工所、ここの活用は今後の未来に大きく関わってくる気がします。

かなり以前に書いたのは「業者ごとでローテーションして担う」と言うものですが、現在に表に出て加工を担える業者がどれだけいるのだろうか…。

今現在の糸魚川ヒスイの領域は、「暇なジジイ・ブローカーくずれ・業者モドキ」で溢れています。

その全てに老人が関わっていて「昔に、ただ同然で手に入れたヒスイを加工して延命している」って事がセオリーとなっています。

延命である以上、速度をゆるめても滑り落ちて行くだけであり、ここに若者の入る場所はありません。

ハッキリ言って老人と同じサイクルで生きても無駄、死ぬ寸前まで消費し尽くす事を止めませんから、その後には未来はありません。

それでも、ジジイが食い散らかした物を在庫処分する道はあって、中国が日本をダストボックス(ゴミ箱)として活用しているように、同様の手口で他国に処理させる道は残って行くでしょう。

それが望んでいる未来だとしたら、そこへ進む者がいても誰も止めはしないでしょう。(それも商売なのですから)

ともあれヒスイ原石でスタートラインを変えられている以上、この領域で張り合っても徒労に終わります。

非常に緩やかであっても上がって行く領域が必用であり、この者(ジジイ)とステージを変えて進む道が必要不可欠となっています。

それに結局は真似事の領域、遅かれ早かれ陳腐化するので最初から別のステージを目指す事を念頭に置いて進むのが常識となって行くかと思います。

しかし、ここで認識しておく事は「スタートラインを変える事は非常に有効」と言う事です。

競争である以上、人よりスタートラインが前の方が有利なのは当然ですね(笑)

それが生まれ持った才能なら尚更、こればかりは文句の言いようがありません。

それは素直に認めるとして、だからといって人を蹴落とし一人勝ちを求めて良いと言う事では無いでしょう。

ただでさえ若者が少ない領域なので全く意味が無い…、ジジイには驚異になる存在でも、私には必用な仲間となる可能性は高いです。(若くても変な者はいるけどね(笑))

後は「どれだけ腹を括った者と出会えるか」が重要ですが、そうで無くても共有・共感できる事は多いでしょう。(ジジイより遙かに多い(笑))

そういった者たちが集える「一つの道(領域)」は創りたいと思っています。(創作の道を拓きたい…)

物産センターも古い店員は「ほぼ排除された」ので、新しい挑戦が可能かと思います。

と言う事で、色々と打診中です。(ここでも外的圧力が必用なのかも…)

残る問題は「流れて来た者」と「流れて来る者」でしょうか。

この間も書きましたが、それらしい者がいたからと言って警察に通報する程度では「偽善」で終わります。

まずは「その者達」を良く知る事が必用で、同じ目線で監視する事が求められるでしょう。

川を楽しみながら監視する、海を楽しみながら監視する、それを行えば許容範囲の者と「そうで無い者」の区別は付き易いと思います。

とにかく川で重機を使って掘ったり、トラックを持ってきて積み込んだりする者は、もう後がないって程に追い込まれている訳です。(いろいろな意味で)

人の尊厳として「普通では考えられない異常な事をする」って理由は、背に腹はかえられず、人生が行き詰まっている証拠でしょう。

それを保護の下で排除するからには、相応の覚悟が必用となります。

ある意味で命を賭けている者なので、その排除には同様に命を賭けて対峙する必用があるわけですね…。

もし警察を使うのならば、注意した際に相手が怒り傷害事件となってからの方が効果的でしょう。(正当防衛で返り討ちに出来た方が良いですが…)

もう「形振りかまっていられない」って状態の者を相手にするには、それだけの用意も考えるべきです。(それが「護る」って事ですから)

本来なら、優先的に役人がそれ(命を賭ける覚悟)を担うべきでしょう。(公僕だし)

フォッサマグナミュージアムの職員が、毎日交代で見回れば良いかと…。

しかしその覚悟も度胸も無いでしょうし、もっと適任の者達もいるのですよね…。(土建屋は糸魚川市が「制御しろ」って話だけど)

それが「より同じ目線で生きる者」であって、それを私は「流れて来た者」と呼んでいます。

同じ境遇の者であって、限られた利益を護らざるを得ない者、ここに善悪は無く、高い志も無く、結果的に僅かな保護を担う状態となった者達がいます。

日和見している者達にとっては「死のうが生きようが無関係」であり、限られた利益だから協力し合う事は無く、一定の規模で昔から存在している者達、これ程に相応しい者はいないでしょう。

その者たちは警察に通報し合ったりしていますが、それは無意味、今はもっと現実に向き合う事態になっています。

これが「毒をもって毒を制す」と言う事になるのでしょうね…。(双方が拮抗している状態が良いのでしょうけど…)

自分が矢面に立つ事を避けたいなら、他者を道具として使う事を選ばなければなりません。

逃げながら手を汚すか、向き合って体を張るか、保護を担うのなら「どちらかを選択しろ」って話ですね。

一方で活用する側での保護は「便乗しない」って事なのでしょうが、先日のハロウィンで騒ぐ人達を見ると無理な話だと感じました(笑)

農耕もしない者達が収穫祭を楽しむ…、仮装している分、余計に滑稽に見えます。(中には農業を営む人も少数いるのでしょうが)

しかし、その経済効果はハッキリと出ていて「人間とは便乗する事を好む生物なのだ」と改めて認識しました。(日本と言うかアジアの特徴?)

そもそもが現実逃避の究極体、今後は益々増えていくタイプの人間だと思われます。

他人の物と自分の物との区別か付かない、原点を継承しない、あらゆる領域での問題点ではありますが、私が優先的に護りたいのは「日本でのヒスイの在り方」なので、やり方次第で何とかなるかと思います。

何故ならば、この領域は趣味で楽しむ人も含めると「同じ思いを共有している人たちが多いから」ですね。

換金を求めていない者であるほど非常に頑固な信念(良くも悪くも(笑))を持っていて、中間にいる私には頼もしく感じます。

その頑固さは今の若者に欠けているものなので、多少なりとも継がせてほしいです。

便乗が減る事は無いでしょうけど、原点が継承されて行くのなら「枯れ木も山の賑わい」と思えてきます。

さっきの話では無いですが、便乗も「僅かな保護」を担っているので、拮抗するバランスさえ保てば問題無く共生して行く事でしょう。

そう言えば最近、ある場所で磨きに拘っているジイさんが必死に自分の磨きの正当性を訴えていました。(私に共感して貰いたい思いと、張り合う思いが混在していましたが(笑))

作る側である私には言ってる意味は理解できますが、この田舎の更に小さな部屋で、ジイさんがいくら正当化しても意味が無いのですよね(笑)

それにこれは定形勾玉の磨きの話で、「艶消し」や「バレル研磨しない勾玉」を否定したいのは解りましたが、物が勾玉である場合、アクセサリー(ジュエリー未満)タイプと、工芸品(模倣)タイプでは見方が違っていきます。(これが定形のルースであるのなら、艶消しは有り得ないのでしょうね(笑))

それにそのジイさんは自分で磨きの魅力や苦労を発信していないし、値段にも付加していません。

これでは自分で価値が低いと言っているようなもの、だからと言って高くすると売れないのだそうです(笑)

とするのなら購入側(仕入側)も、相応と見ているのでは無いでしょうか…。(お得感もあるし)

最終的にそのジイさんが言いたい事は「自分の勾玉がこの値段なのだから、それより磨き(ヒスイ)の悪い勾玉は、もっと価値が下がるべきだ」って事です。

で…、「それを決めるのは誰なんだ」って話ですが、それは購入する側ですね(笑)

なのでその主張は直接「お客さんに言ってくれ」って話です。

それに普通に考えて、その両方を使いこなせば良いだけのような気が…。

これを私の立場に置き換えると、「便乗しているだけの品が売れるのは間違っている」って言うのと同じかと思います。

しかし現実には便乗していても売れます(笑)、いやむしろ便乗した方が売りやすいのではないだろうか?

これもハロウィンの話と一緒で、「人間とは便乗する事を好む生物」なのだから当然かと思います。

もっと言えば便乗とは「共有・共感と表裏一体」なわけです。(似て非なるものだけど…)

日本人には特に好まれる感覚と言われていますので、消え去る事のない現実でしょう。(徒党を組んで正当化する事も人間は大好きなようです)

とにかく価値観を完全に一つにする事は不可能だし、その必用も無いです。

いくつかある基準の中で、理解できない基準があれば「解らない」と言えば良いでしょう。

自分には解らない、ある意味それで全てが解決します(笑)

解らない事を恥じるのも必用ですが、解らない事なんて世の中に溢れています。

解る領域の中で解る人達と楽しむ、まずはそこから始めれば良いのではないでしょうか。

そんなこんなで様々な課題はありますが、確実に前に進んでいるように思えてきました。

都合良く私が夢見る未来と全く同じ状況に成りはしないでしょうが、そこは生物としての適応能力で順応しながらも抵抗し、自分なりの「未来のカタチ」を築きたいと思います。

来年の4月末には40歳(初老)となりますので、迷わない準備もして行かなくてはなりません。

なので今後は「迷わない事」を目標に進みたいと思います。(体現出来たら奇跡だけどね(笑))

いや〜、今回は文字だらけだなぁ〜(笑)